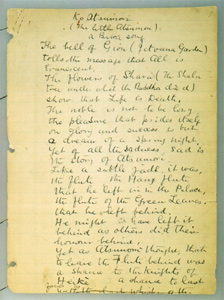

兄頼朝との不和に苦悩する義経の物語に基づくもの。奥州へ逃れようとする義経の一行が辛うじて安宅の関を越えるくだりを描く。「小敦盛」と同様、天心の自筆草稿。ともにボストンでの作。執筆年代も、同じく明治37年ころと推定される。

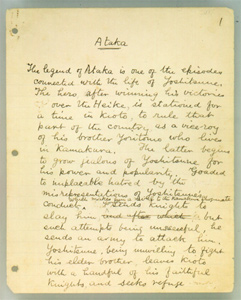

天心の自筆草稿。有名な一の谷の合戦において源氏の武将熊谷直美に討ちとられた少年敦盛の悲しい最期を、天心がびわの曲として脚色したもの。執筆は明治37年(天心42歳)のころと推定される。

天心の唯一の戯曲で、オペラの台本として大正2年2月18日に一応まとめ、手を入れながらディッキンソン嬢に数部のタイプ原稿を仕上げさせた。その労を謝して献辞を記し、同嬢に贈っている。ディッキンソンは後に富田幸次郎夫人となった。 『白狐』は白狐皷ルハが人間に姿をかえ、アべノの領主ヤスナの妻となり二人の子をもうけ、ひととき幸せな生活を送るが再び狐の姿となり森に戻って行くという、シノダの森の狐の物語をもとにしている。 作曲もロェフラー(C.M.Loeffler)に依頼されていたというが、天心の生前には上演も出版もされなかった。英文の刊行は日本美術院版『天心全集』(大正11年)に収められたのが最初であり、邦訳は聖文閣版『岡倉天心全集』(昭和11年)の清見陸郎訳が最初である。

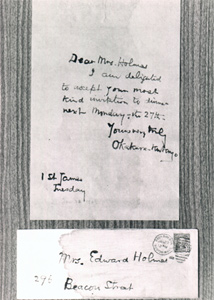

ホームズ(Edward Jackson Holmes)はボストン美術館理事長・中国日本美術部後援会長で、その夫人は旧名Mary Stacy Beamanである。天心がボストン美術館の招きで横山大観・菱田春草らを伴って渡米したのは明治37(1904)年2月で、4月のボストン着とともに、その中国日本部の顧問となった。その後、天心は翌38年5月に帰国し、10月ボストンへ帰任、39年5月帰国、10月から40年2月まで中国を旅行し、その暮から三度ボストン美術館に帰任している。その後41(1908)年初夏からはヨーロッパをまわり、シベリア鉄道で中国入りして、7月に日本に帰っている。この書簡は3度目のボストン在勤中のものである。

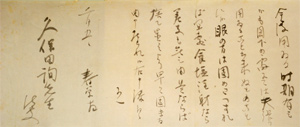

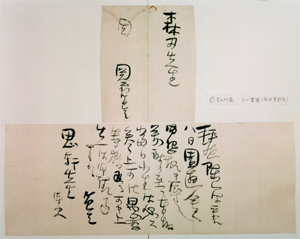

天心は明治22(1989)年7月、東京美術学校開校の翌年、根岸に移るが、翌23年28歳で同校校長となる。その頃から森田思軒(日本演劇協会)、高橋健三(明治22年10月創刊の『国華』同人)や幸田露伴、饗庭篁村ら、根岸付近にすむ文人、学者らと親しく交わり、「根岸党」とか「根岸倶楽部」と俗称される親睦グループを作るようになった。 文中の4月8日の「園遊会」は何の会か未詳であるが、当時たびたび開かれていたと考えられる根岸グループによる集まりであろう。森田思軒へその招待を快諾したものである。

天心の根岸時代の文人たちとの交遊を伝える書状である。1行目「学校」とあるのは、いうまでもなく根岸移住の前年明治21年正月ごろから、開校のために奔走し、その年の12月に第1回生の募集をおこない、明けて22年1月にその入学式をおこなった東京美術学校である。5行目の新富行とは、新富座の芝居見物を意味すると思われる。7行目の「あへば」は饗庭篁村、「宮嵜」は宮崎三昧である。 『全集』がこれを明治23年1月とした根拠は必ずしも明らかでないが、23年1月は、天心は元日に京都・奈良の帝室博物館用地検分のため、新橋を発ち、1月8日に京都から東京に帰っている。

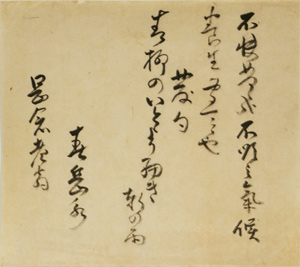

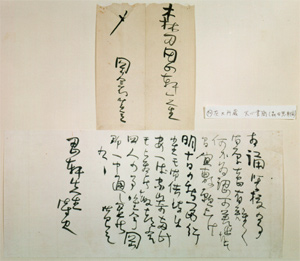

大正2年、アメリカからの帰国に際して富田幸次郎氏に与えたものである。(富田幸次郎氏談)最晩年の書で、天心の奔放な書に比して静かな作で優品である。この詩は明治27年『錦巷雑綴』に発表された『過郎當驛偶感』に加筆したものである。書いてからさらに加筆(満目)した跡がみえる。